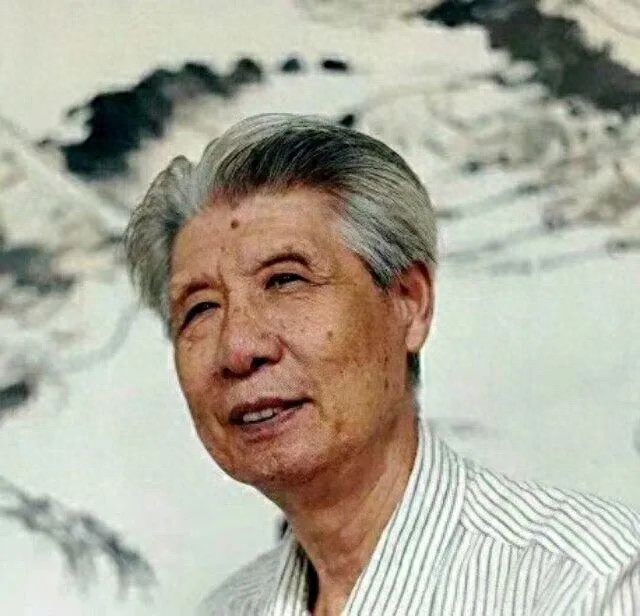

杨德树,1939年生于天津蓟县。1960年毕业于天津美术学院中国画系并留校任教,原任天津美术学院教授、硕士生导师,中国美协会员,中国工笔画学会会员。主攻工笔重彩人物,兼善书法、篆刻。曾于1979至1981年三次组织指导完成敦煌、永乐宫等诸壁画群中古代壁画资料等临摹。有多种作品在国内外展出、发表或被收藏,有多种编著出版。

杨德树画语 ⎜

上世纪80年代初、中期,我们正用研究和实践努力回答“中国画能否做到造型的准确(精微)生动”的问题。为此,天津美院在两三年里从两个方面进行实质性的实践和论证。无论课堂、课下,老师、学生都沉浸在这股学术热潮中,这些讨论和研究毋庸置疑是非常有意义的。

一、除了对当代有成就的新中国画家(包括徐悲鸿、齐白石,乃至叶浅予、黄胄等)的学习和研究之外,为了加强传统观念和理法的研究,更为了中国人物画教学的长远需要,上世纪60年代初,人物画教师通过进修和研修、研究,临摹了多件唐宋工笔人物画稿本作为本院教材。70年代末80年代初,学校出资立项,组织教师多次带领学生以课堂教学形式到永乐宫和敦煌莫高窟等文物重地做传统经典壁画(古典人物画)的研究与资料临摹课教学,使同学面对古代艺术家的原作,通过临摹研究探知传统人物画的传统理念、技法等信息,取得了很好的教学效果,并建成了永久性的教学资料。

二、充分利用中西文化相比较的方式,探究中西文化艺术的观念、形态等相同与相异的信息,从而寻找到中西绘画相融和相对或互补可吸取的契合点。如以中世纪欧洲文艺复兴的巨匠米开朗基罗的西斯廷教堂(意大利罗马)天顶画《创世纪》与中国元代永乐宫(山西芮城)壁画《朝元图》(三清殿)相比较,同时涉及达·芬奇(素描和油画)、马蒂斯、毕加索、克里姆特、席勒和莫迪格里昂尼,以及东方日本近现代的葛饰北斋(浮世绘)、东山魁夷、平山郁夫、寺岛紫明、赤松俊子等人艺术风格的学习研究。随着对世界近现代艺术家研究的深入,总结他们的艺术特点,并比较与中国画的异同,寻找他山之石为我所用的长处。

人物线描系列

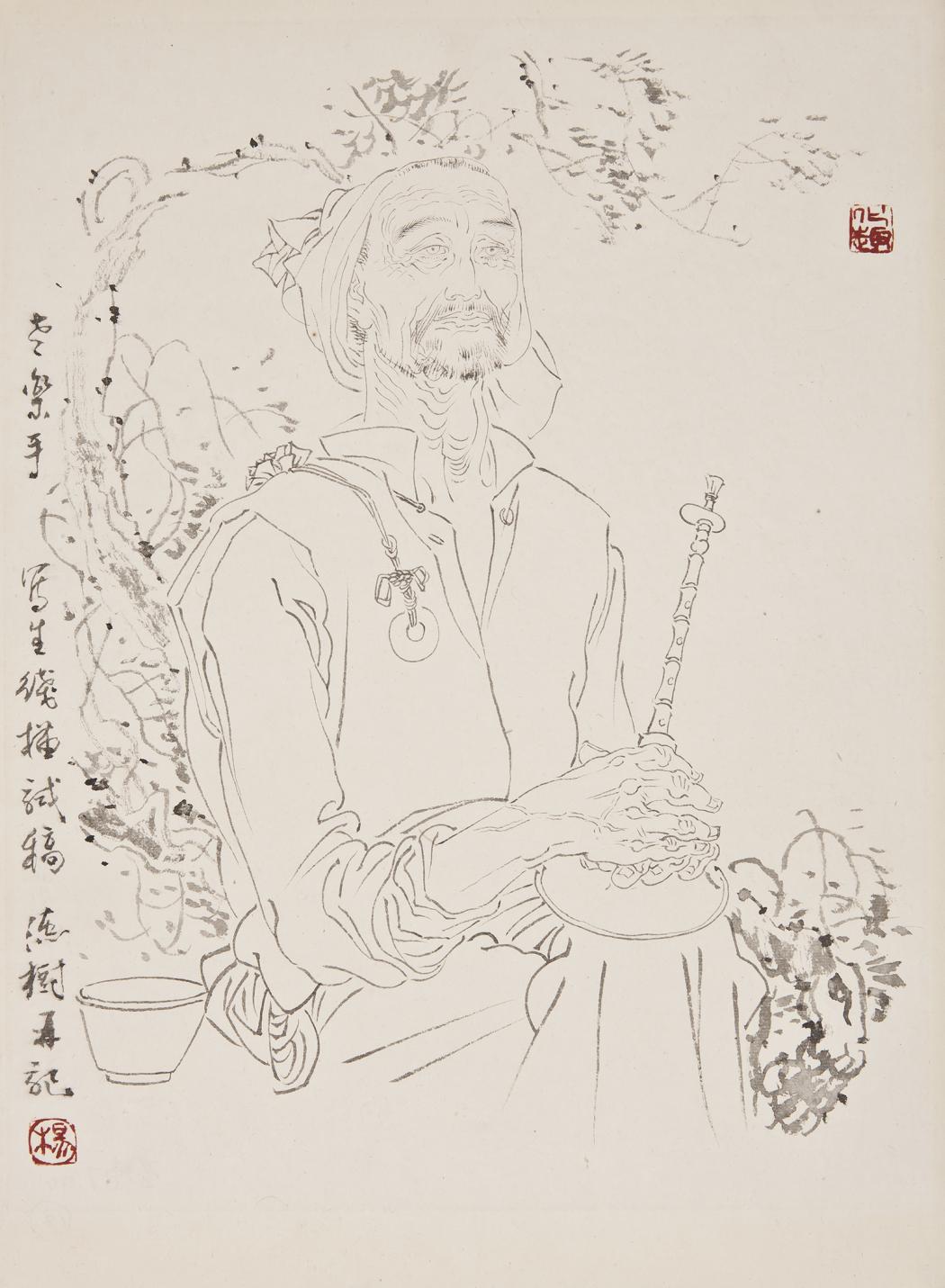

<老乐手>写生线描试稿 纸本水墨

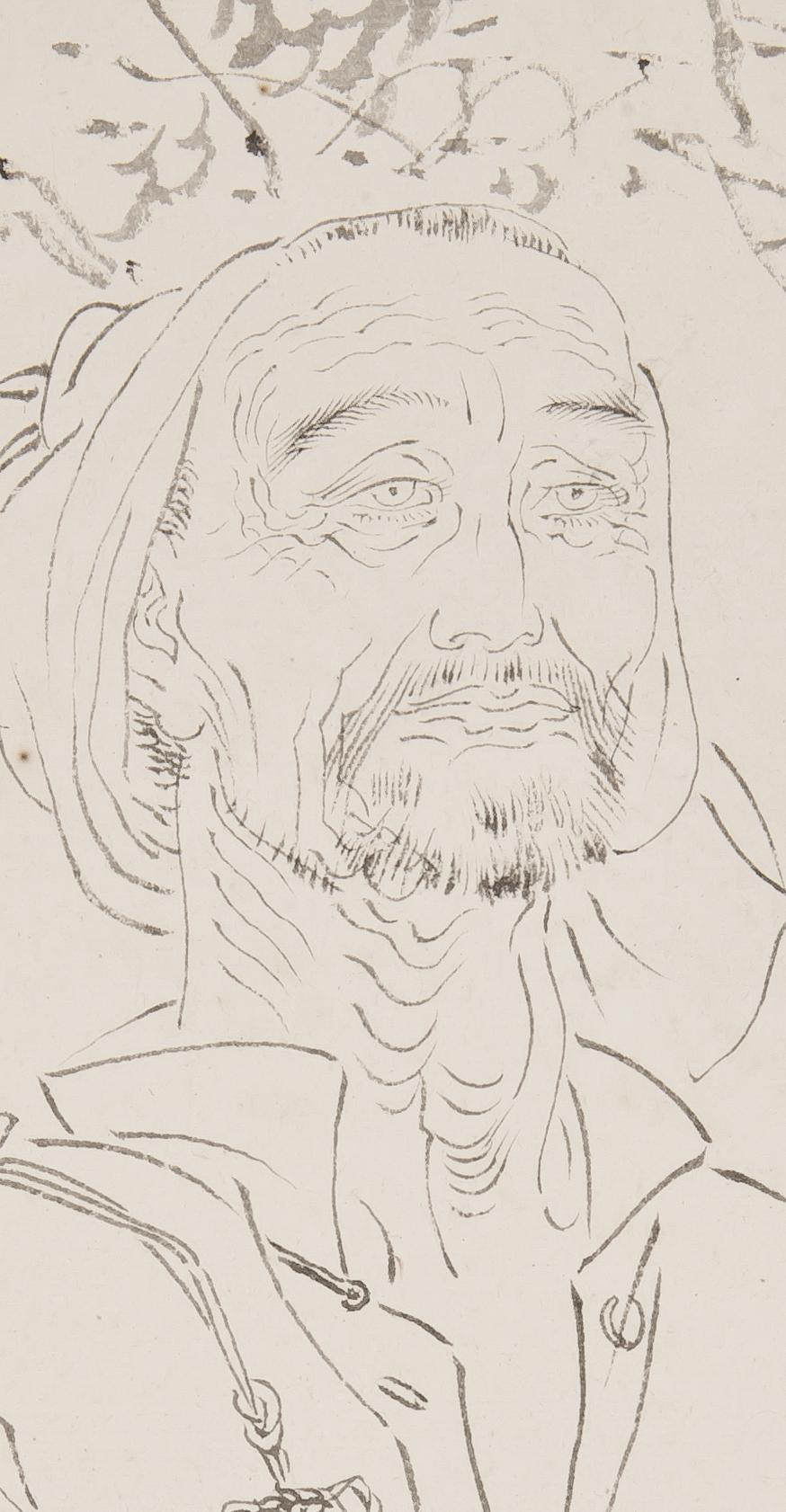

局部

教育讲求人格,艺术追求品位,高等美术学院要力求走在学术前沿,摆脱流行风气和商品经济对艺术的干扰,同时明确教育思想,完善教育及艺术观念的支撑。写意精神(包括书法的写意精神)是一种文化观念,它具有鲜明的东西方不同的个性特征和文化互补的关系。

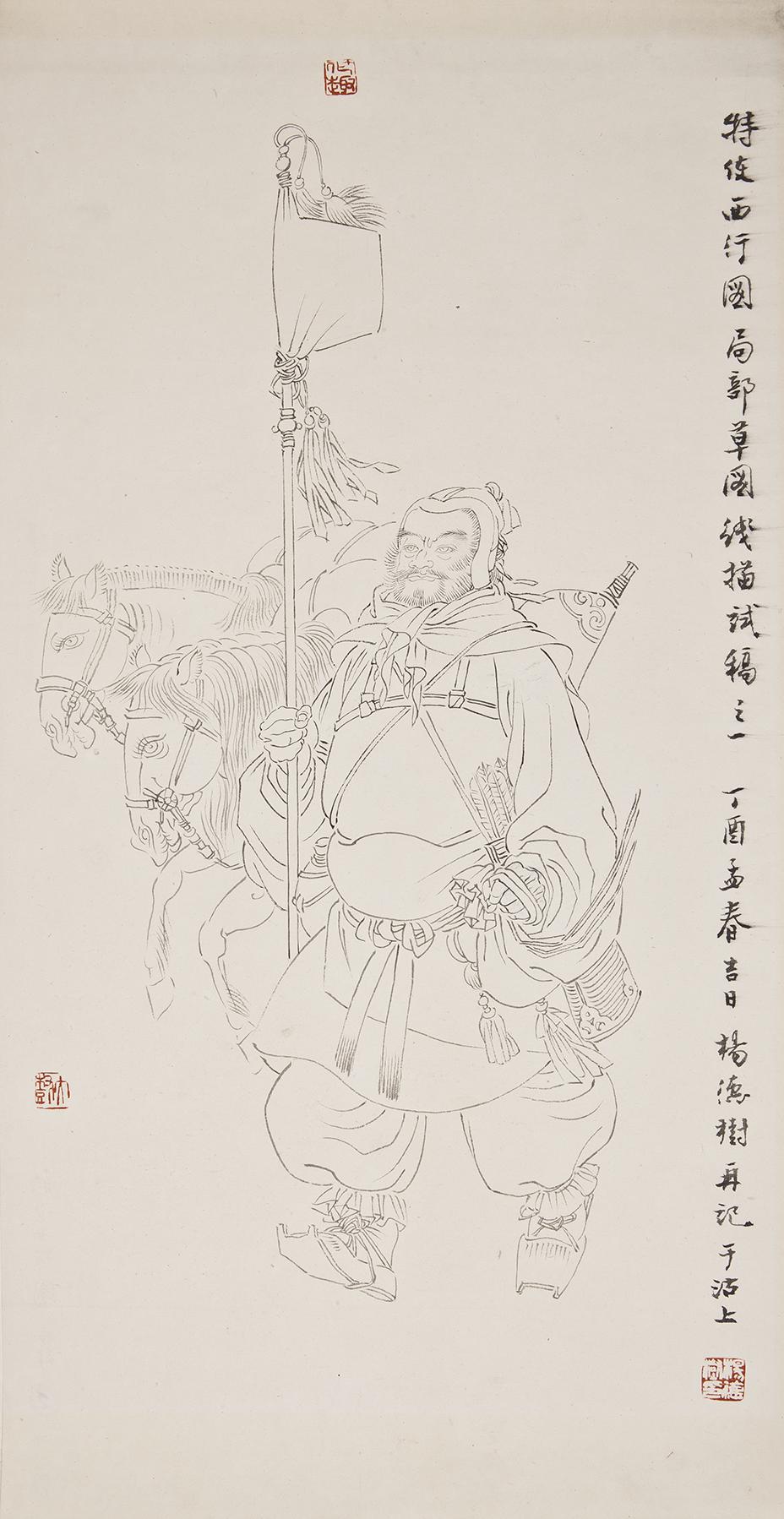

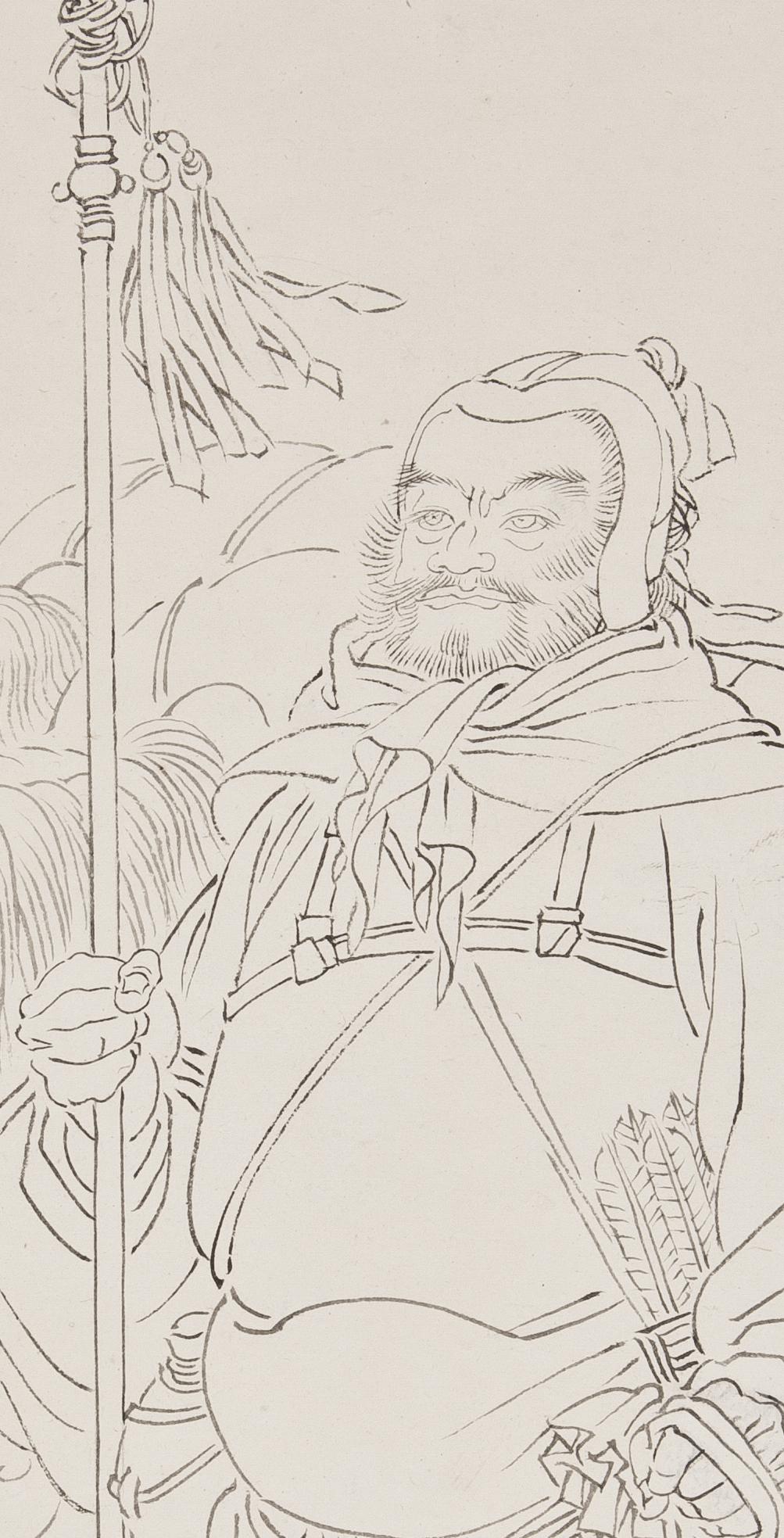

<特使西行图>线描试稿之一 纸本水墨

局部

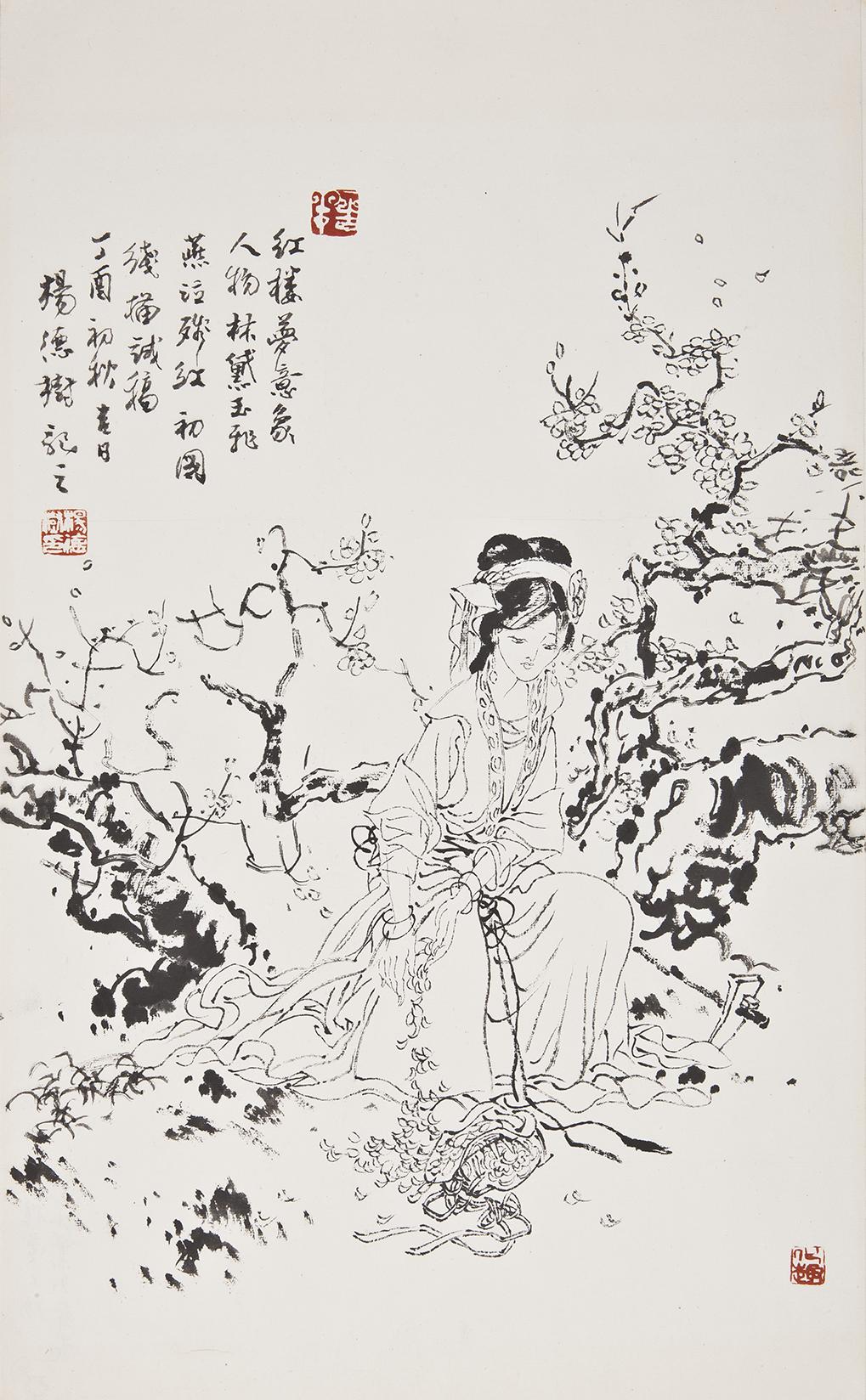

<红楼梦意象人物>线描试稿其一 纸本水墨

局部

<红楼梦意象人物>线描试稿其二 纸本水墨

局部

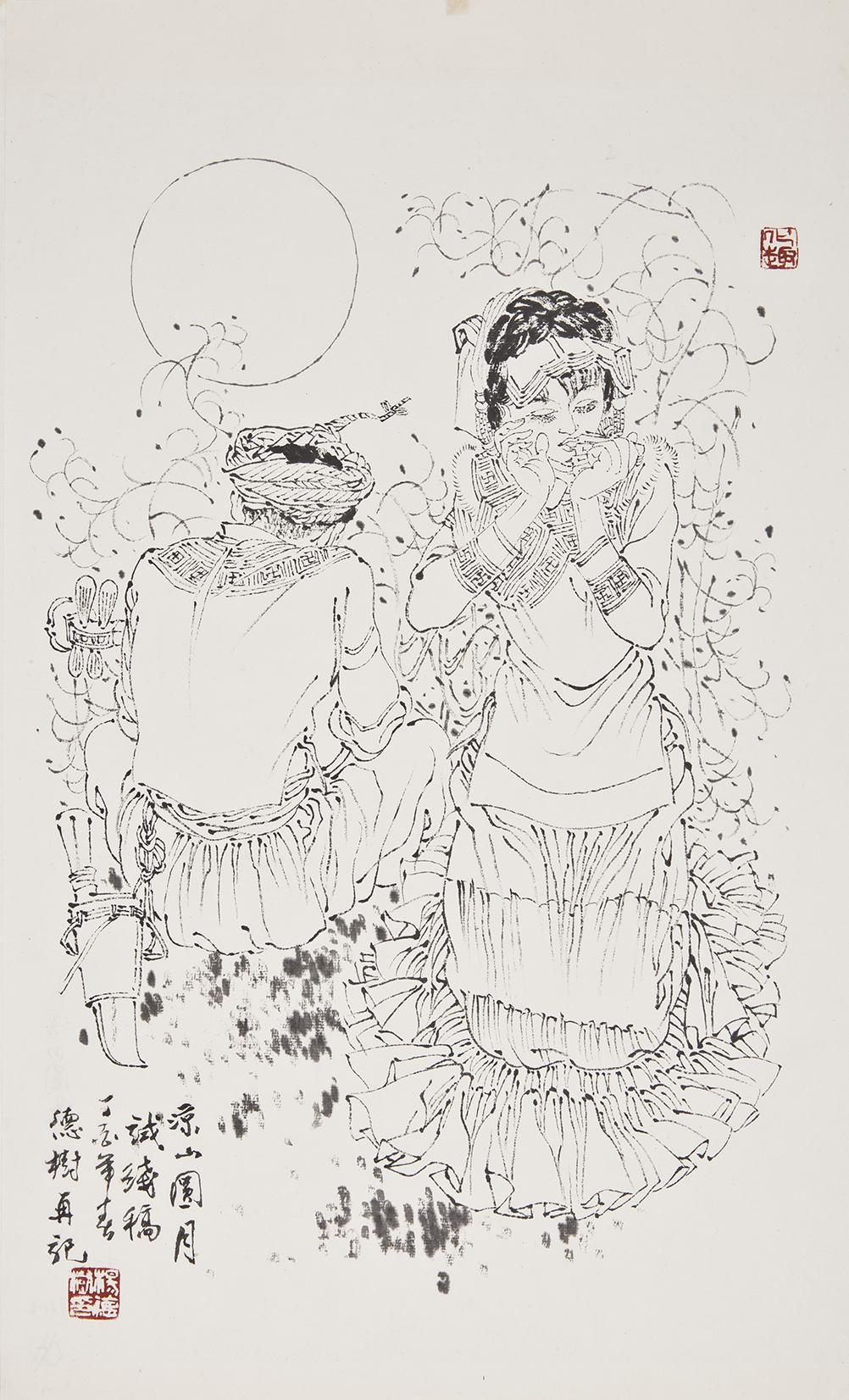

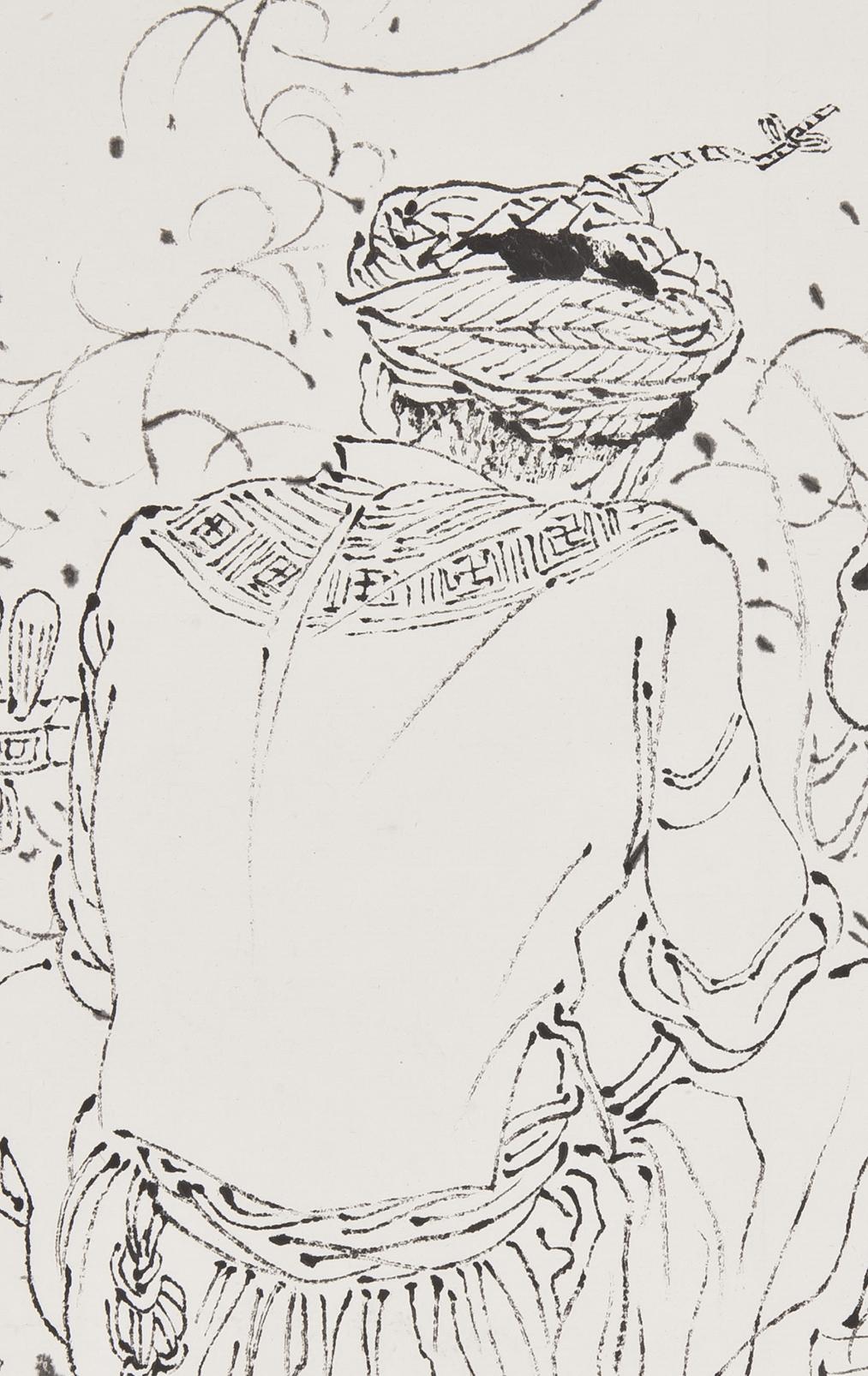

<凉山圆月>试线稿 纸本水墨

局部

中国的写意观是中国传统文化的精神主旨和形式特征,是与西方直觉具象的写实观完全不同的意象艺术思维方式。西方学者曾认为中国的绘画过程是“一种参悟和凝神的奇怪方式”“像是高雅复杂的游戏”“他们把画家跟富有灵感的诗人同等对待”(英·贡布里希《艺术发展史》)。这些见解是有一定道理的。归根结底中国画传统至今一直属于以现实为前提的现实主义绘画,但它是通过有文化艺术素养的艺术家对现实直觉观察、认识、感悟、判断之后,以自身的特有方式表现出来的“心画”,概括为“外师造化,中得心源”。它不是拘于物象的直觉真见,而讲求“以形写神”“移形取神”“得意忘形”“似与不似之间”“大象无形”,这便是中国画的“意象”说,同时讲“画理”“画法”,讲气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写(六法论)。

<阿细跳月>草图试线稿 纸本水墨

局部

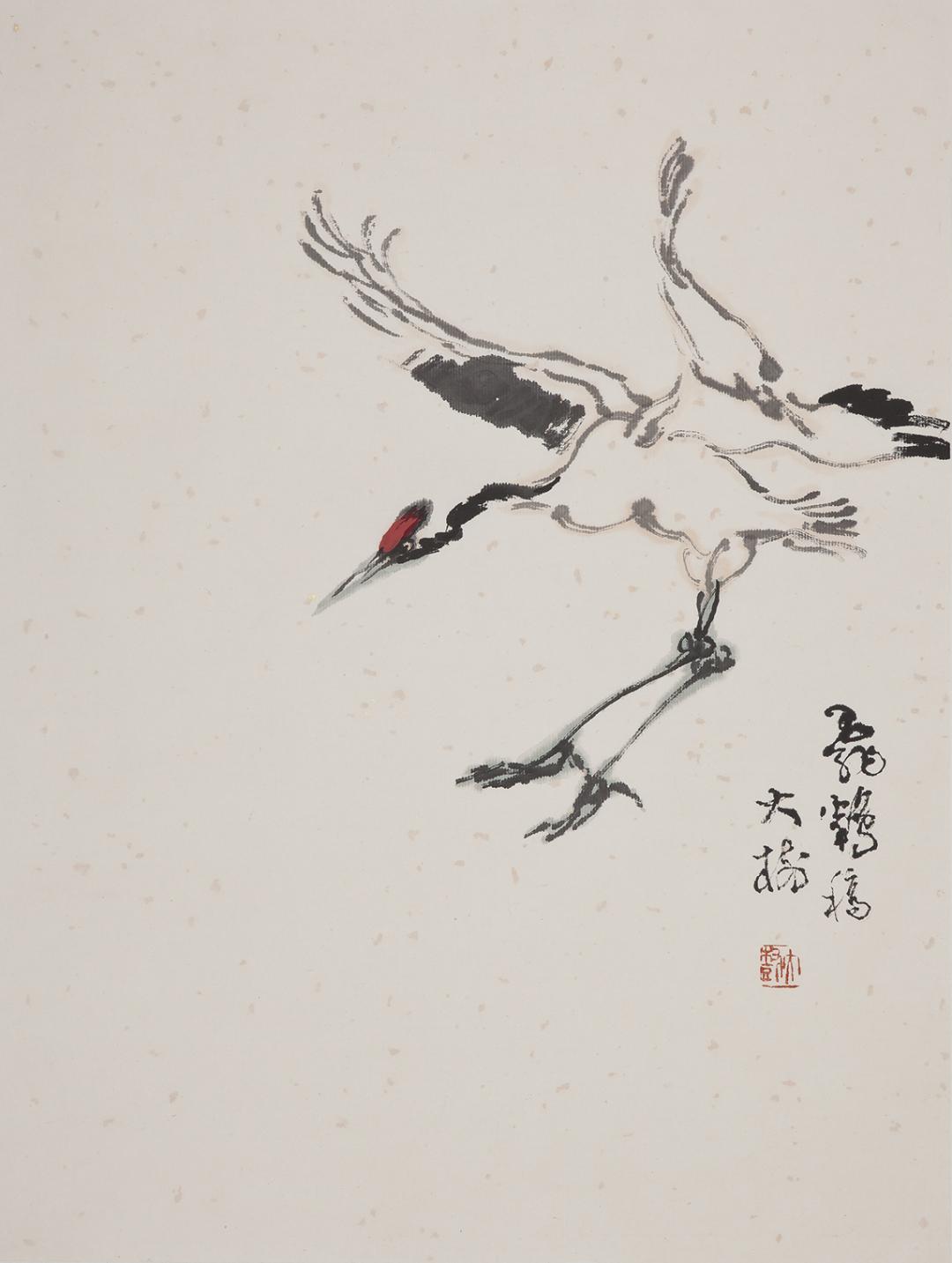

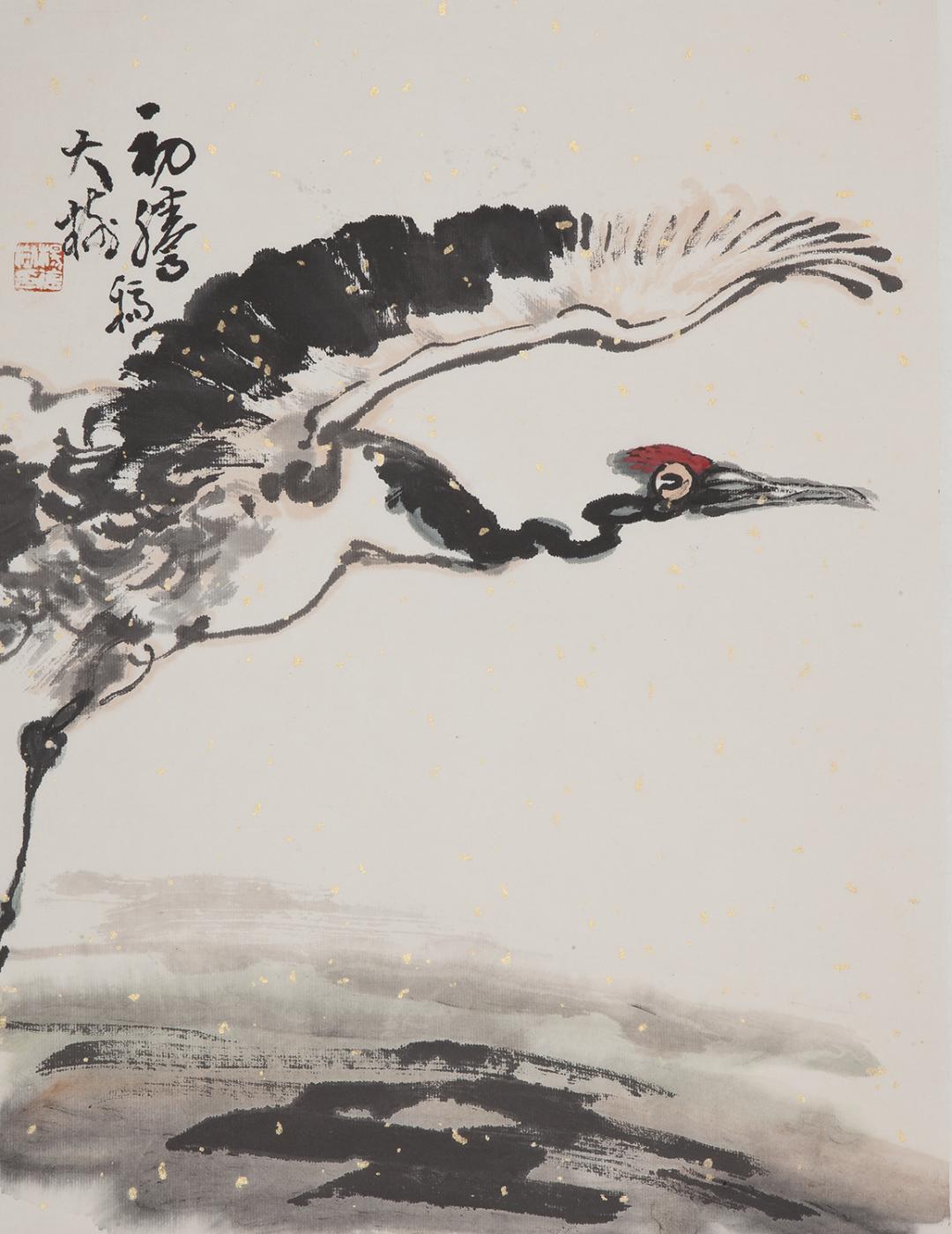

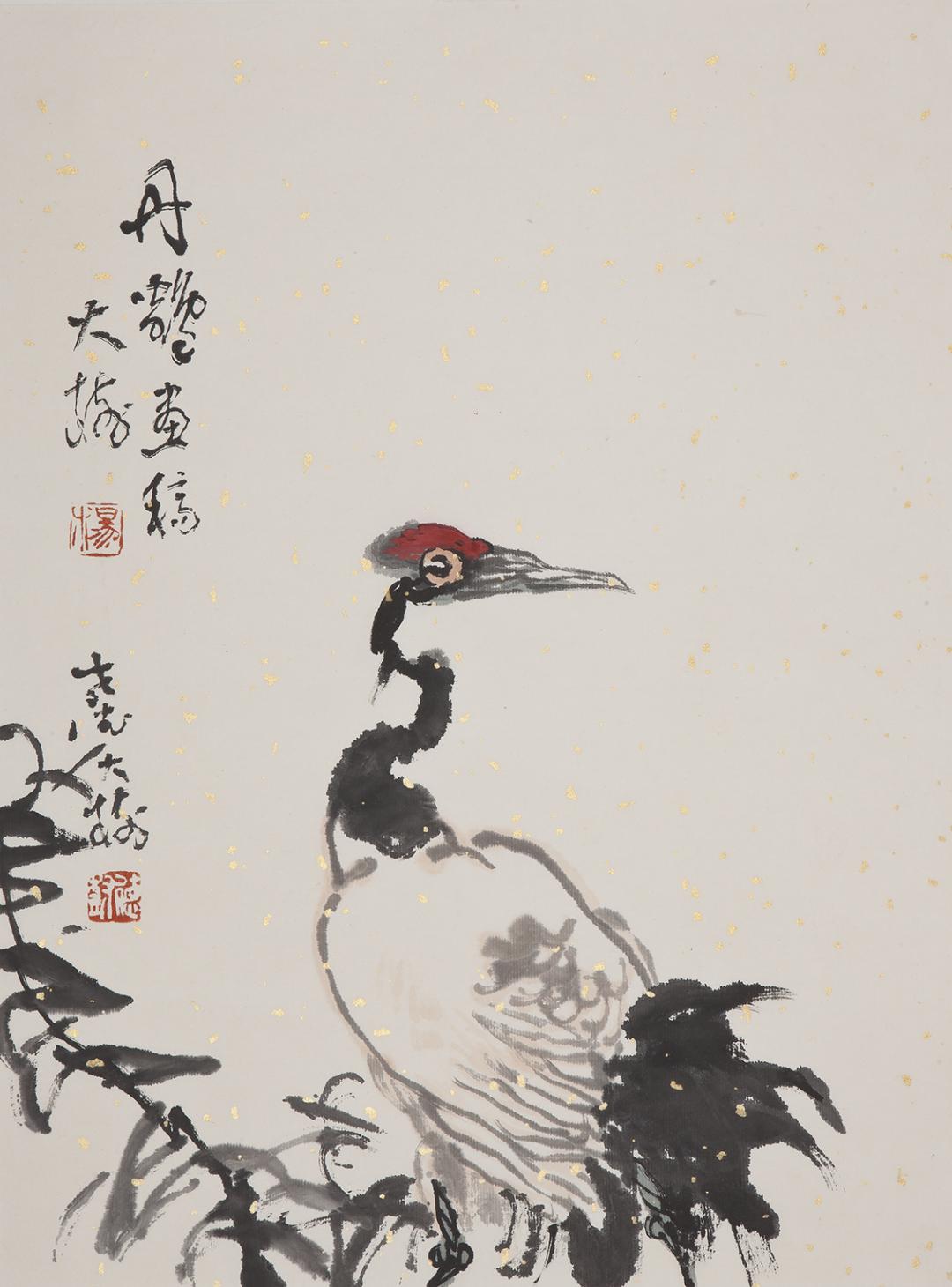

鹤稿系列

飞稿 46x34cm 纸本水墨

双鹤之稿 46x34cm 纸本水墨

飞鹤稿 46x34cm 纸本水墨

创作上讲“天马行空”“心游万仞”“思理为妙,神与物游”。艺术上讲“意境”,讲“品格”(人品、画品),讲绘画是画家素养、个性和品格的外化(迹化)。因此,“写意”精神下的高品位的中国绘画是具有高品位艺术家的才能、智慧和个性的发挥与张扬。在写意精神指导下的中国现实主义绘画才真正可望百花齐放、兴旺繁荣。

鹤稿之一 46x34cm 纸本水墨

初腾稿 46x34cm 纸本水墨

双鹤之稿一 46x34cm 纸本水墨

丹鹤画稿 46x34cm 纸本水墨

云中君飞稿 34x46cm 纸本水墨

我说的写意观是指重新认识、研究传统写意的精神,绝不局限于对历史的追溯,研究和重新实践真正的写意论是面对当代和世界文化的研究态度,绝非复古,而是为寻找到我们当代艺术的方向。当代中国人物画不该仅仅是传统表现技巧与西方写实观念下的写生造型方式的融合,更不仅仅是用所谓的传统线形方式画古代人物(和题材)的“当代古典人物画”,而是以中国意象造型观念为宗旨,以当代精神(发展与创造)为生机、灵魂,面对现实(包括古典题材)而进行的全新艺术创作。为此,人们发现需要呼唤写意,需要在巩固写实成果的基础上努力追寻传统写意精神的踪迹,为创作中国气派、中国风范的当代中国人物画而继续共同努力,从而让世界文化更加繁荣。

编辑 │ 冯冬

来源 │ 天美中国画